“制作电影的方法有许多种,就像让•雷诺阿(Jean Renoir)和罗伯特•布列松(Robert Bresson),他们用音乐;就像谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eisenstein),他用绘画;就像史托洛海姆(Stroheim),他在无声电影时代写小说;就像阿仑•雷乃(Alain Resnais),他用雕塑;以及就像苏格拉底——我是指罗西里尼(Rossellini),他创作哲学。电影,同时也可以是其它任何事物,就像法官和诉讼当事人”——让•卢克•戈达尔(Jean-Luc Godard)[1]

很难想象电影在真空中发生。假若没有场景填补每一个故事线,我们并不会从现实世界被带入使我们沉迷的电影世界。在戈达尔(Godard)的电影制作方法列表中,我们可以增加一条:将电影当作建筑。电影与建筑之间的互动——“电影表现的内在结构和建筑体验的影像化本质”是两门学科之间一种复杂、通常多层面的对话[2]。

关于这两种独特的“艺术形式”的制作过程,建筑师尤哈尼.帕拉斯玛(Juhani Pallasmaa)强调它们都是集体协作的成果,是多个专家和助理所组成的团队共同努力而得以实现的。然而,它们所呈现的另一面是:它们都是某一位作者、一个创造家、一位独立艺术家的艺术创作。让我们将注意力放到这两种艺术交叠的瞬间。

搭景和建造毫无疑问是这些交叠的瞬间之一。为了实现可控制的拍摄环境,场景被搭建在封闭的工作室中,使人们可以避免天气、光线等可能出现在“真实”拍摄环境中的各种困难的限制。阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)便是一位在他的电影里大量使用人造场景来制造紧张和恐怖空间的电影制作者。

另一个在电影中使用场景的有象征性的例子出现在德国表现主义电影中。像Friedrich Wilhelm Murnau的《卡里加里博士》(The Cabinet of Dr. Caligari,1920)和罗伯特·威恩(Robert Wiene)的《诺斯费拉图》(Nosferatu,1922)是被帕拉斯玛(Pallasmaa)评价为空间和环境呈现出一种“在梦境和现实间悬浮的不可思议的建筑”的作品。维恩的《诺斯费拉图》展现了完全扭曲的建筑,它们以倾斜角和布景表面被明显的阴影覆盖为特征,搭建了一个在现实中触不可及的建筑。《诺斯费拉图》的场景的透视复刻了现实中的建筑,然而,电影的叙事使得这些空间被笼罩上梦境一般的氛围。

德国表现主义中的人造空间以及他们不自然的角度、阴影和透视制造了紧张感,扭曲了人们的感受。“通过将观者所在的空间融入到电影的漩涡中,来压迫观者自己的空间。”[3]因此,像《卡里加里博士》等电影创造了一种在场景中拥抱和容纳一切的全新的空间。在这些电影中,人们会认为场景本身就是主角,而不仅仅是背景。

“赋予它尚未拥有的诗意的价值。故意限制视野的范围来强化表现力:是这两个属性让电影布景成为现代美的理想场所。”——阿拉贡(Aragon)[4]

创造场景并非只有模拟阴影和扭曲透视的方法。摄像机的运动和特定的帧也能在电影艺术中创造相似的效果。“在处理电影之前预先将现实风格化,相当于避免了这个问题。” 潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)写道,“关键在于如何操纵和拍摄没有风格的现实,使画面最后具有某种风格”。[5]

拍摄“真实的空间”是像罗伯托•罗西里尼(Roberto Rossellini)、维托里奥•德•西卡(Vittorio De Sica)、鲁西诺•维斯康蒂(Luchino Visconti)以及皮亚托•杰米(Pietro Germi)等导演拍摄的目标,他们的作品展现了1940年代后半叶意大利的社会现实的叙述。电影,包括著名的影片《罗马,不设防的城市》(Rome, Open City ,1945),德•西卡的《偷自行车的人》(The Bicycle Thief,1948)以及维斯康帝的《大地在波动》(La Terra Trema,1948),展现了意大利战后时期批判性观点。就如同齐格弗里德•克拉考尔(Siegfried Kracauer)所说:城市空间,和它的街道及其建筑,既是促进这一社会批评的现场,也是助推器。

城市空间的表征不仅只局限于意大利新现实主义电影中——他们也是后期作品中剧情的重要部分。例如,让•吕克•戈达尔(Jean-Luc Godard)在他的电影《我略知她一二》(Two or Three Things I Know About Her,1967)中使用了巴黎的城市形象,展现了这座首都在1960年代经历的转型:郊区伟大项目和郊区本身的建设,都成为电影描绘角色的生活中所经历的日常情况的比喻。消费主义、资本主义以及全球主义成为这个故事中的主题,无论是指向城市还是电影中描绘的女性的个人生活。类似的,昆汀•塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)的电影《低俗小说》(Pulp Fiction,1994)描绘了一个普遍的城市边缘,将其作为一系列老套故事的背景:由失业人员、凶手、女服务生还有路边酒店构成的情节,可以被套用进被称作“肮脏的现实主义”中——它们可能发生在世界上的任何地方。[6]

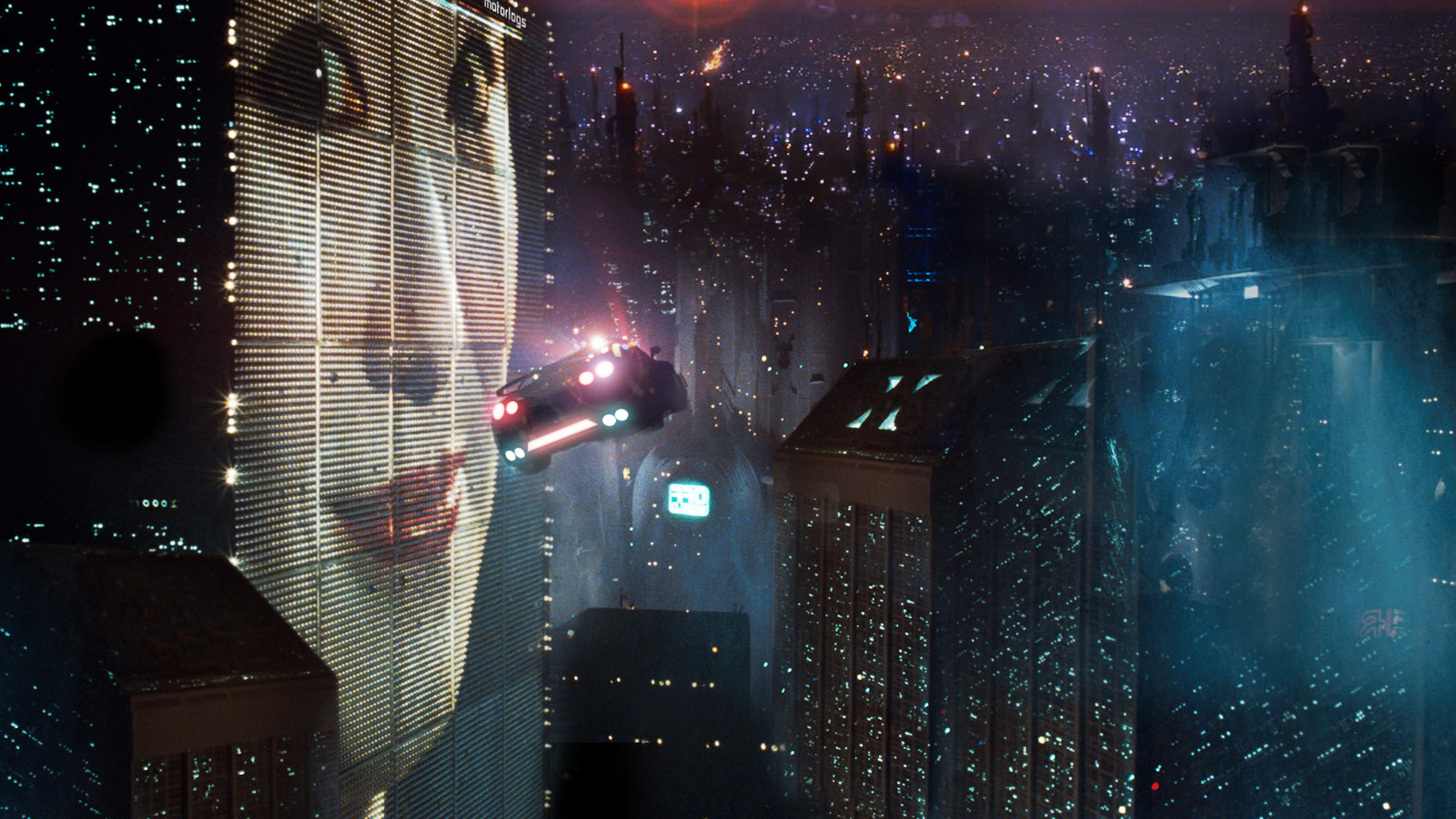

未来城市的神秘异象同样构成了电影中建筑鬼魅的一面。一个例子便是雷利•史考特(Ridley Scott)的电影《银翼杀手》(Blade Runner,1982)。其中构建了一个虚构城市(San Angeles),它是一个“新控制论社会”的产物。“新控制论社会”将种族和多样的建筑风格融合在一起,突显长年混合使用和通常不被支持的空间和垃圾产生器等空间造成的结果”。 他们的环境是“由后工业时代的资本至上所担保的后现代主义”的反乌托邦式的表现。[7]

弗里兹•朗(Fritz Lang)的《大都会》(Metropolis,1927)是另一个将未来描绘成反乌托邦的例子。桑托斯(Santos ,2004)写道“系统的伟大机器正在有效地被一个压迫而又无所不在的城市代表,它将其居民减少至仅仅只剩下傀儡,他们被齿轮操纵,行尸走肉在一个新工业城市引起的恐惧无所不在的世界中。”弗里兹•朗的作品一定要放在其制作的背景下审视。制作于20世纪20年代后期,它反映了战争时期的问题,当时德国遭受了第一次世界大战的失败,其它欧洲国家实现了重工业化造成的经济加速增长。在这种社会政治背景下,《大都会》展现的是一种反乌托邦未来的可能性,而不像其它德国表现主义电影唤起的感受离现实较远。

几十年后,现代社会被更娴熟的技法讽刺性地展现在电影《我的舅舅》(Mon Oncle,1958),玩乐时间(Play Time ,1967)以及雅克•塔蒂(Jacques Tati)的《交通意外》(Trafic ,1971)中。技术和现代化,体现在最古怪的人工制品、设备和建筑中,与于洛先生(M. Hulot)的象征性形象形成鲜明对比,他与城市现代化加速进程影响新的生活方式格格不入。不合时宜地,他尝试过适应承诺能带来轻松和舒适的新现实,但却徒劳无功,只有障碍和阻力。

另一个有趣点是,帕拉斯玛(Pallasmaa)的评论将是调查脱离了实际功能、建造技术和造价成本的桎梏的电影建筑,是否“已经取得了高于这些卓越建筑的建筑师们实际的建筑设计之上的艺术成就。”远离建筑具体的局限性,电影建筑是否能超越创造我们物理环境的实际建筑?这种线索可以在场景建筑设计师的项目中发现,譬如保罗•尼尔森(Paul Nelson)的 Maison Suspendue 中,“环境被悬浮在一个像鸟巢一样钢铁和玻璃晶格中”[8]。我们只能想象,如果这些设计师没有投入到电影中,他们会建造什么样的建筑。建筑师 Robert Mallet-Stevens 评论道:

“不可否认的是,电影对现代建筑有着明显的影响;转而,现代建筑将它艺术性一面带入到电影中……现代建筑不仅仅充当着电影场景(布景),而且在舞台上(舞台布景)留下烙印,它突破了它的条条框框;建筑也参与着‘表演’。”—— Robert Mallet-Stevens[9]

这些交叉的发生也可以反转:就如同建筑构建起电影的场景,电影可以用光、阴影、尺度和运动来构建空间。对于有建筑研究和学术方法的电影制作者,譬如谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eisenstein),没有具体的物理限制(重力、功能等),使得电影比建筑(在这里理解为设计和建造建筑的实践)在空间实验方面有更为深远的发展。

翻译:段睿妍

1. GODARD, Jean-Luc. Godard on Godard. New York: Da Capo Press, 1986. p.208.

2. PALLASMAA, Juhani. The Architecture of Image. Existential space in architecture. Helsinki: Rakennustieto Publishing, 2007. p.14.

3. VIDLER, Anthony. The Explosion of Space: Architecture and the Filmic Imaginary. Assemblage, No. 21 (Aug., 1993), pp. 44-59, Cambridge: The MIT Press, 1993. p.47.

4. ARAGON, Louis. “Du decor”, Le Film 131, 1918, p. 8-10. In. VIDLER, Anthony. The Explosion of Space: Architecture and the Filmic Imaginary. Assemblage, No. 21 (Aug., 1993), pp. 44-59, Cambridge: The MIT Press, 1993. p.50.

5. PANOFSKY, Erwin. Style and Medium in the Motion Pictures. Bulletin of the Department of Art and Archeology, Princeton University, 1934. p.32.

6. TOORN, Roemer van. Architecture Against Architecture – Radical Criticism Within Supermodernity. Disponível em: http://www.roemervantoorn.nl/architectureagai.html. Acesso em: 05/04/2010. p.9.

7. SANTOS, Fábio Allon dos. A arquitetura como agente fílmico. Vitruvius – Arquitextos, 2004. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.045/616 Acessado em 25 de junho de 2014.

8. PALLASMAA, Juhani. The Architecture of Image. Existential space in architecture. Helsinki: Rakennustieto Publishing, 2007. p.17.

9. MALLET-STEVENS, Robert. Le Cinema et les arts: L’Architecture, Les Cahiers du Mois-Cinema, 1925. In. VIDLER, Anthony. The Explosion of Space: Architecture and the Filmic Imaginary. Assemblage, No. 21 (Aug., 1993), pp. 44-59, Cambridge: The MIT Press, 1993. p.46.

评论0